Quelle: Arbeiterkammer Wien, 2020

Schaut man genauer hin, merkt man, dass Frauen nicht nur die meisten Aufgaben machen, sondern auch oft unter schlechten Bedingungen arbeiten. Das bedeutet, dass sie unter hohen Risiken für die Gesundheit arbeiten, viel körperlichen und seelischen Stress haben und oft zu lange arbeiten müssen.

Man könnte sogar sagen, dass die Arbeit zu Randzeiten, also z.B. nachts, frühmorgens oder am Wochenende, eines der zentralen Charakteristika der meisten „systemrelevanten“ Berufe ist. (aus der Studie zu systemrelevanten Berufen, Arbeiterkammer Wien, 2020)

Dazu kommt, dass es schwer ist, in solchen Jobs aufzusteigen, und ihr Arbeitsplatz oft nicht sicher ist. Viele Frauen in den Berufen leben mit der ständigen Befürchtung, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Berufe, in denen viele Frauen tätig sind, weisen viel seltener normale Arbeitsverhältnisse auf, verglichen mit anderen Jobs. Dabei entgehen den Arbeitnehmer*innen auch Zusatzleistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

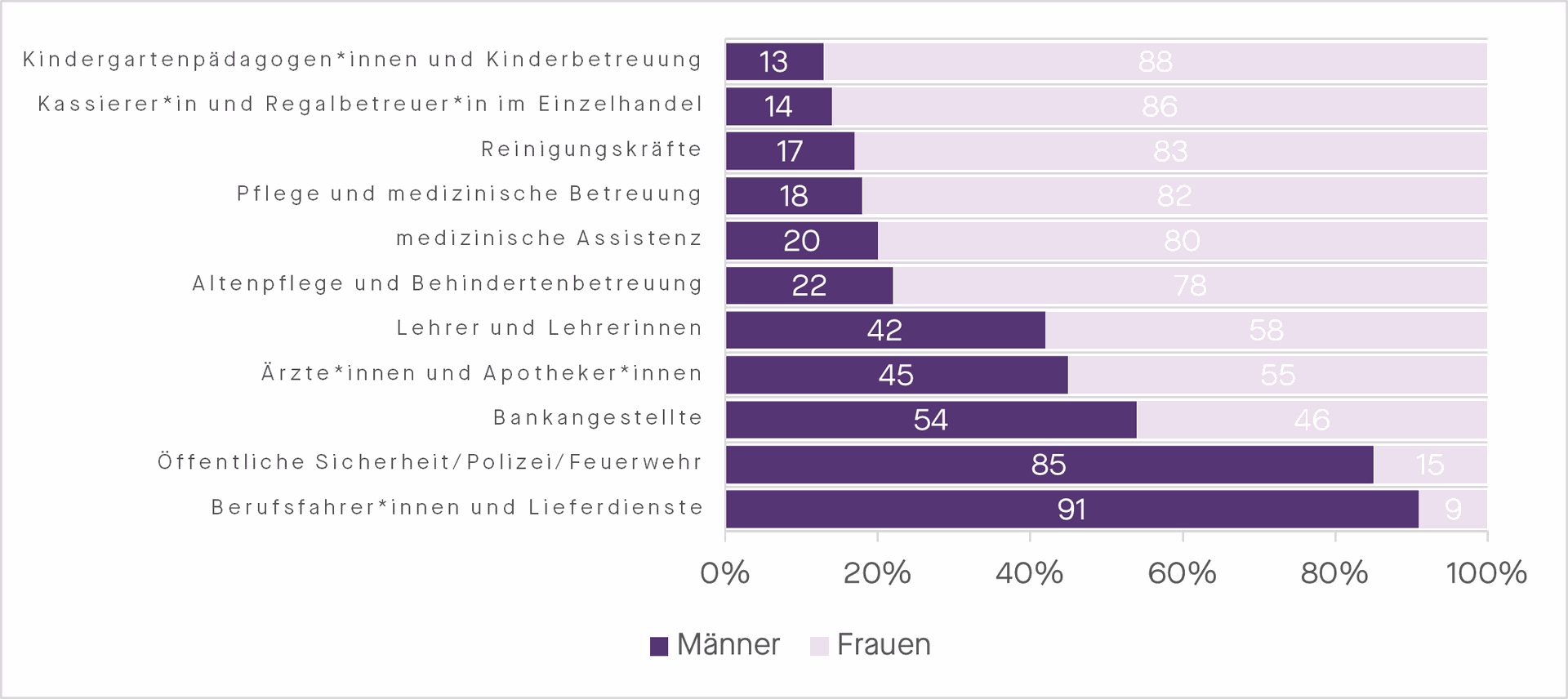

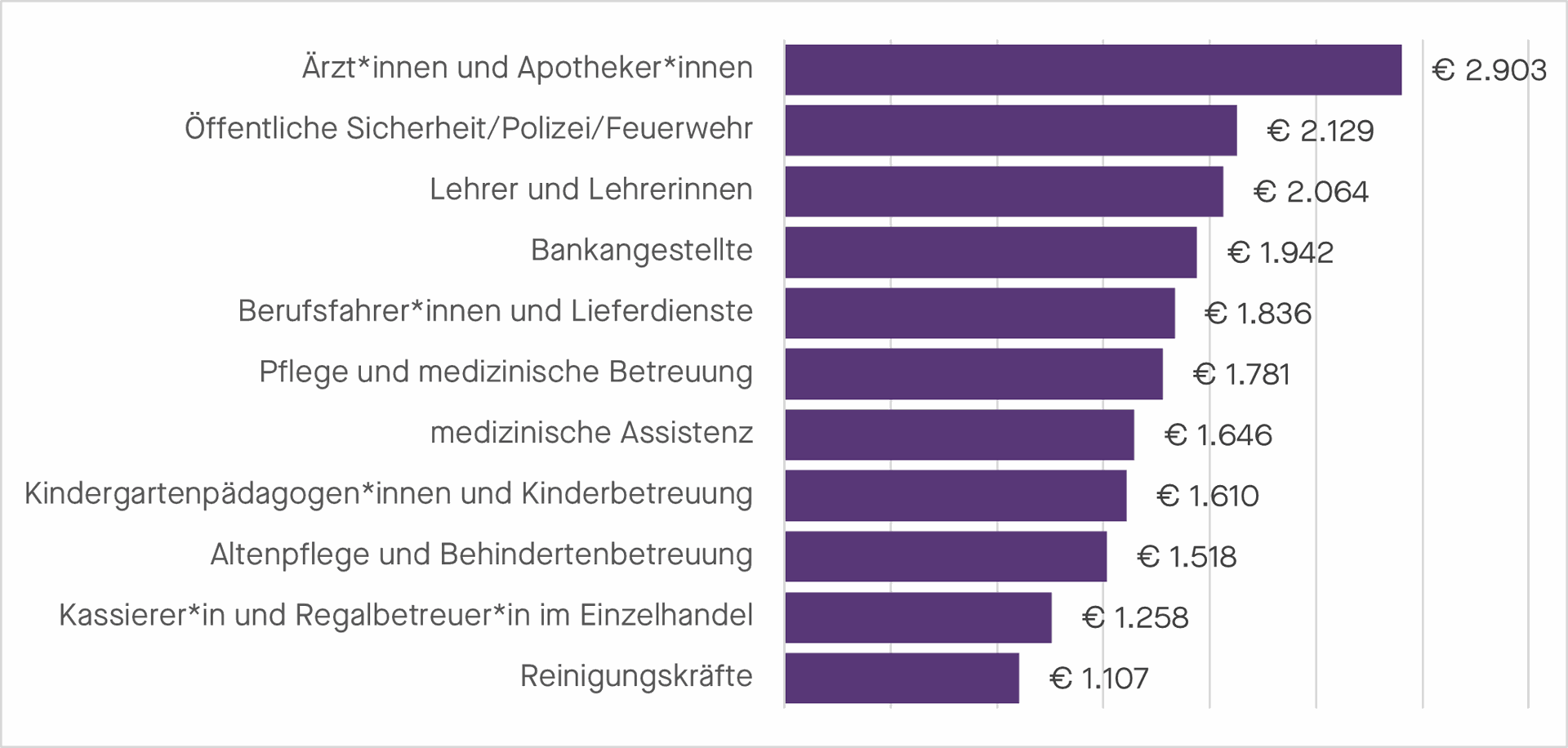

Gleichzeitig verdienen viele Frauen in diesen wichtigen Jobs nicht genug Geld. Bei einem Anfangsgehalt von 1.500 Euro brutto für Kassiererinnen oder 1.850 Euro brutto für Pflegerinnen kann von einer fairen Bezahlung kaum die Rede sein. Frauen schauen doppelt durch die Finger. Gerade jene „systemrelevanten“ Berufsgruppen, in denen Frauen überwiegen, verdienen im Schnitt weniger als der Durchschnittslohn in Österreich. Und sogar in denselben Jobs gibt es Unterschiede im Gehalt zwischen Männer und Frauen.

Durchschnittliches Netto-Monatseinkommen; Quelle: Arbeiterkammer Wien, 2020

Die Teilzeitquote der Frauen in allen Berufen lag im Jahr 2022 bei 50,7%. Die Teilzeitquote der Männer ist mit 12,6% dagegen von vergleichsweise geringer Bedeutung.

Beschäftigte in systemrelevanten Berufen sind objektiv hohen Arbeitsbelastungen ausgesetzt - körperlich und psychisch. Das führt zu gesundheitlichen Problemen, Stress und Unzufriedenheit.

Gründe für Teilzeitbeschäftigung waren bei 39,5 % der Frauen die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftige Erwachsene ausschlaggebend (Männer: 6,6 %). Je schlechter das öffentliche Kinderbetreuungsangebot ist, desto mehr Frauen gehen in Teilzeit.

… sind mit ihren Rechten und ihrer sozialen Position zufrieden